(6)お客さま接点といっしょにモノをつくり、育てることの難しさ

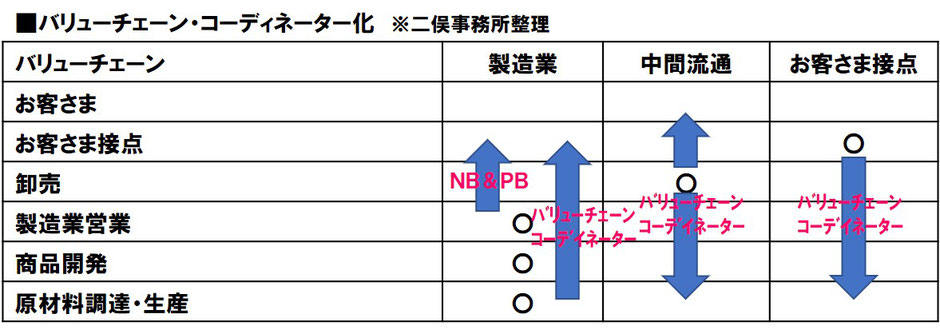

お客さま接点の多くが「製造小売業」という方針を掲げている。バリューチェーン・コーデイネーター化といってもいい。事実、大きく高い技術をもつ製造業がいない、ファッション、インテリア、家庭用品といった業界では、ユニクロ、ニトリ、ダイソーなどのように製造小売業が大きく伸びている。しかし、大きなナショナルブランドメーカーがいる加工食品、日雑では、お客さま接点はバリューチェーンの起点となりつつも、お客さまから信頼されるPBはあまりつくれていない。それは、お客さま接点に商品を開発して育成するという経験・知識がまだ不足しているからだ。

加工食品、日用雑貨をおもにあつかうお客さま接点、中間流通業、製造業は、お客さま接点起点のオリジナル商品を開発・育成しようとしたら、以下の点に注意しなくてはならない。二俣事務所が製造業にヒヤリングした結果である。

3.営業のマーケティングの「流通」

(1)商品起点の流通政策と流通起点の商品政策

「商品のマーケティング」では流通政策を商品の効果的な配荷手段ととらえる。独自のお客さま理解のもとに商品を開発し、その配荷先として流通を組織小売・業種小売、さらに大きな接点、伸びる接点、価値の伝わる接点などに分類して構成する。つまり、まず商品があり、それにあわせた流通の構成をする。とくに製造業の営業は、商品が命であるがゆえに、原則、この商品起点の流通政策にしたがう。

しかし、お客さまのニーズに対応して業態を準備し、商品構成を考えている現在のお客さま接点からすると、それでは「それはあんたの勝手でしょう。ウチの方針にはあわない」となる可能性もある。とくに下位の製造業はそう扱われる。

なので、お客さま接点と向き合っている「営業のマーケティング」の流通政策になると、まず流通の考え方、構成を受け入れ、それに合わせた商品の配置・開発、という順になる。たとえばだが、流通は、お客さまの補充・選択・利便・サービスという基本的なニーズにあわせて業態を展開し、そのうえで企業方針を持っている。サプライヤーはそれを大きな接点・伸びる接点・価値の伝わる接点の視点をもって理解する。そのうえで、その業態・考え方に沿って、突出NB・キャッチアップNB・PB・業務用商品という大くくりの商品配置をして、独自のお客さま理解のもと商品を開発する。

中間流通業や、それぞれの業界で圧倒的な数を占める下位の製造業たちにはこの考え方の流通政策が要る。

(2)大きな接点、伸びる接点、価値の伝わる接点

商品起点の流通政策でも、流通起点の商品政策でも、共通する流通にたいする視点がある。「大きな接点、伸びる接点、価値の伝わる接点」である。大きな接点とは、そのときの最大クラスのお客さま接点のことであり、たとえば食品でいえばスーパーであり、シェアの上位を占める企業のことである。伸びる接点とは、伸び率の高いお客さま接点のことであり、業態でいうとコンビニ、ドラツグストア、EC(エレクトリック・コマース:通信販売)であり、さらにそのなかでとくに伸びている企業のことである。価値の伝わる接点とは、自社商品の価値がお客さまに伝わりやすいお客さま接点のことで、たとえば高付加価値NBを積極的に売ろうとしている企業のことである。

大きなシェアをとろうとしている場合は、大きい接点とともに伸びる接点を重点化する必要があり、シェアよりも限られたお客さま接点で安定して売っていこうとする場合は、価値の伝わる接点を重点化する必要がある。

お客さま接点の主役は変わってゆく。一般消費財でいうと、かつては業種別小売業が主役だったが、それがスーパーなどの組織小売業に代わり、いまでは、コンビニ、ドラッグストアへと移りつつある。今後は、EC(エレクトリック・コマース:通信販売)が大きな位置を占めるようになるかもしれない。

4.営業のマーケティングの「コミュニケーション」

(1) pushプッシュ(トレード・プロモーション)とPullプル(コンシューマー・プロモーション)

商品のマーケティングのコミュニケーションは、流通に、リベート(一定量の販売を行うことで割戻金を約束した期間契約)、アローワンス(施策ごとに納価抑制や謝礼などの特別条件を合意する)、などのいわば価格の魅力で売ってもらうpushプッシュ(トレード・プロモーション)策と、お客さまを、広告、イベント、店頭販促などのいわば非価格の需要創造策でひきつけるPullプル(コンシュー・マープロモーション)策の、大きく2つの方法を駆使する。

(2)BtoB施策とBtoC施策

営業のマーケティングのプロモーションになると、お客さま接点の多様化やお客さま接点の課題に常に接しているため、pushプッシュ/Pullプルの中身が複雑になる。

「pushプッシュ」策は、リベート・アローワンス・特別条件の価格の魅力の施策は依然として重要だが、人手不足環境下、従業員さんに売る気になってもらうための試用、サンプリング、勉強会、工場見学などの非価格の施策が必要になる。価格の魅力で押し込むだけでなく従業員さんの動機づけを重んじるため、「pushプッシュ策」ではなく「BtoB施策」と呼んでいい。

「Pullプル」策は、お客さま接点にいる者のマーケテイングなので「広告」というより「広告時の売場垂直立上げ」になり、お客さま向けのイベント・試用、店頭販促、コラボ販促があり、さらに新しいプロモーションとしてCRM(Customer Relationship

Managemen:個客との関係の継続)、リアル&バーチャル(ネットで刺激し店に呼び込むなどのオムニチャネル施策)、などになってくる。集客=pullだけに留まらず個客とのつながりを深めていく施策も重要になるため「BtoC施策」と呼んでいい。

具体的なコミュニケーション施策については、次の章の「考える営業」の中で触れていく。

(3)お客さま接点の新理解とコミュニケーション施策の再構成

スマホの登場によりお客さま接点が過去とは一変し多様化している。

お客さまの生活動線を描いてみるとよい。そこには、依然として、四大メディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)、交通、店が存在しているが、その力は低下し、代わりにネット(バーチャル)の力が高まっている。歩いていても、座っていても、電車や車に乗っていても、買い物していても、テレビを観ていても、遊んでいても、手元のスマホをみている。

ネットの存在がこれほど大きくなっているのだから、お客さまの認知経路、情報収集経路、購買経路を測定し、理解し直したほうがよい。それは商品によって大きく違うだろうし、変化の過程にあるのだろうから、商品ごとに見続けるべきだ。

たとえば、以下のような調査をweb調査でよいので継続して実施していくべきだろう。併せて、よく利用する店やそこへの評価もとれば、お客さま接点向けの提案材料にもなる。

そんなお客さま接点の新理解をもとに、コミュニケーション施策を組み立てていく。認知・情報収集経路にネット(バーチャル)が大きな位置を占めはじめているはずなので、これまでの広告+店頭販促だけでは済まなくなる。ネットで刺激して店に呼ぶ、ネットで販促をかけてそのまま注文してもらう、といった方法も重要になってくるはずだ。

5.営業のマーケティングの「営業」

(1)考える営業

営業のマーケティングの「営業」については、次の章の「考える営業」で具体的に紹介する。ここでは、商品のマーケティングにおける営業と、営業のマーケティングの営業では、どこが違うかに触れておく。

商品のマーケティングの営業は、商品起点なので本社の政策を忠実にこなすことによる目標達成が求められた。担当営業がお客さま接点の調達部門窓口とだけ交渉し、自社商品を売るための需要創造施策やリベート・アローワンスなどの価格施策を提案した。商品起点の政策を忠実にこなすため「考えない営業」と呼ぶ。

たいして営業のマーケティングの営業は、自社の政策実現とお客さま接点の課題解決の施策を自分で考え抜いて計画・展開する。担当者個人が調達部門窓口にたいし自社商品の交渉をするだけでは済まなくなり、内外が参加する大きなダイヤモンドフォーメーションを形成して、経営層や計画・営業部門も対象としてバリューチェーン・コーデイネーターの役割を果たしたり、経営課題へのお役立ち取組もする。まさに現場が考え抜いて主導する「考える営業」といえる。

お客さま接点の時代の営業は、「考える営業」でなくてはならない。

(2)目的はwinwin、方法は4つの営業とPDC

「考える営業」は、3つの基本要素で成り立つ。第一に、目的は得意先と自社のwinwinであること。第二に、方法は、人脈づくり、会社の力、非価格の課題解決、価格・コストの課題解決の4つの営業を組み合わせること。第三に、もうひとつの方法として、自分で考えて考え抜いた計画の実行・検証を繰り返すこと(=PDC)。以上である。詳細は次章の「考える営業」で示す。

6.営業のマーケティングの「ロジスティクス」

さいごに「ロジステイクス」について示す。ロジスティクスも次章の「考える営業」のなかで再び触れることになる。

「ロジステイクス」は、輸配送、保管、包装、荷役、流通加工、情報処理の物流6機能についてのチェック・改善がその中身になる。なおこの6機能は角井亮一「基本からよくわかる物流のしくみ」を参考とした。

7.営業のマーケティング戦略

(1)変化・目標への5F+組織運営の最適結合

ここまで営業のマーケティングの技術を機能ごとに説明してきた。ここからは、その最適結合のしかた、つまり「営業のマーケティング戦略」について解説していく。

まず、戦略とは、次のように定義できる。

戦略とは、変化への、ヒト・モノ・カネ・情報、機能の最適結合である

「営業のマーケティング戦略」の定義は以下のとおりになる。

営業のマーケティング戦略とは、市場の関与者構造の変化および設定した目標への、5F+組織運営の最適結合である

「戦略」と似た言葉で「戦術」がある。2者は違う。

「戦略」の条件を、「戦術」と対比させて説明すると、「戦略」とは、目標達成のための固有のストーリー、と言える。

ほぐすと、長期(中長期で考える。最低1年、通常3~5年)、集中(絞り込んだチャンス(重点課題)に集中する)、統合(各機能(技法)を組み合わせる(連結する))、革新(これまでとは違う新しいしくみ・方法を採る)、執念(あきらめない。強いマインドで推進する)、となる。これも故水口健次氏の整理を参考にしている。

(2)ポジショニング、ケイパビリティ、アダプティブ

戦略には、基本的に3つのタイプがある。

第一に、ポジショニング。商品・生産起点で場所を決めてたたかう。大きな生産設備をもちそれを稼働させていかなくてはならない製造業や、中間流通はこのタイプの戦略になる。商品のマーケテイング戦略がまさにそうである。

第二に、ケイパビリティ。たたかう方法よりも、たたかう力を上げることに注力する戦略だ。「考える営業」を中心におく営業のマーケティング戦略はポジショニング戦略の実行戦略であるとともにケイパビリティの戦略ともいえる。

第三に、アダプティブ。核の基本的方向性だけ決めておいて、あとの方法論は環境変化適応でやっていく戦略。変化が激しいお客さまに直接接している小売業、サービス業はこの戦略をとる。

このポジショニング、ケイパビリティ、アダプティブに分ける考え方は、三谷宏冶氏「経営戦略全史」を参考にしている。

(3)営業のマーケティング戦略

営業のマーケティング戦略は、❶事実の分析、チャンスの探索、❷重点課題と目標、❸戦略・戦術、❹実施・展開の4ステップで構築する。これも、故水口健次の整理を参考にしている。商品のマーケティング戦略の代表的ステップ、❶PEST、❷3C、❸STP、❹4P、❺PLC、とくらべると大枠は同じであるが、中身がすこし違ってくる。下図のとおり。

営業のマーケティング戦略は、市場の関与者と交渉して目標を実現していかなくてはならないため、戦略・戦術の具体的内容、その実施展開がたいへん重要な位置を占める。

(4)営業のマーケティング戦略の位置

戦略も、組織の役割分担の単位ごとに存在する。

企業(事業)戦略は、生産調達、研究開発、組織人事、財務の内部向けの戦略と、マーケティングの外部向けの戦略に大きく2分できる。そのマーケティング戦略は、商品と広告販促(コミュニケーション)をおもな領域とする「商品のマーケティング戦略」と、営業、ロジステイクス、流通、販促(コミュニケーション)をおもな領域とする「営業のマーケティング戦略」に分けられる。多くの組織は、スタッフ部門であるマーケティング本部と、営業部門である営業本部に分かれているが、マーケティング本部が商品のマーケテイング戦略を担当し、営業本部が営業のマーケティング戦略を担当しているともいえる。

営業のマーケティング戦略の営業戦略は、本社戦略、エリア戦略、得意先戦略の3層でできている。1990年代前半までは、商品のマーケティング戦略の観点で配荷を主目的としてそれを各エリアの特性に合わせて工夫していくエリア戦略が重視されたが、1990年代後半からは、組織小売業比率の上昇、上位企業による集客の寡占化の進行により、重要な得意先へのアカウント戦略(得意先戦略)のほうが重視されるようになっている。

(5)本社戦略、エリア戦略、得意先戦略

本社戦略、エリア戦略、得意先戦略の営業戦略3層は、どれも、❶事実の分析、チャンスの探索、❷重点課題と目標、❸戦略・戦術、❹実施・展開の4ステップで構築する。中身が少しづつ違ってくる。以下のとおり。

近年重要になっている得意先戦略は、バレートの法則などを参考にそのチャネルの販売金額の8割を占める上位得意先(約2割)を重点得意先(キーアカウントと呼ぶところもある)を選定し対象とする場合が多い。

(6)エリア戦略の再考

お客さま接点産業が大きくなり市場をリードするようになるにつれて、製造業・中間流通産業も得意先戦略の比重を高めているのだが、その弊害も出ている。お客さま接点との取引の技術ばかりが注目されるようになったため、エリア全体でお客さまとの出会い方をみていく姿勢が薄らいだ。

お客さまの実際の生活は「点」ではなく「面」である。面の生活をするお客さまの好意と購買を高めなくてはならないのに、お客さまの面の生活動線、その動線で出会っている新しいリアル接点、新たに伸長するバーチャル接点、影響者(行政・メディア・生産者・各団体・事業所など)の存在、集約され大きな存在となっている中間流通、が目にはいらなくなっている。しかも、事業別やお客さま接点別の縦割りの体制がつづき、その間の移動が少なくなり、能力が専門化していることで、市場を面でみれる人が少なくなっている。

エリア全体を面でみてチャンスを見つけられる人をつくり直す必要がある。

(7)忘れてはならないブランド育成シナリオ

また、重点得意先の課題対応を基本姿勢とする得意先戦略の台頭は、商品のマーケティングの軸であるブランド育成へのこだわりも薄くさせている。お客さま接点と対峙する営業は、商品軸での以下のような、お客さまの認知・経験を増やす段階の施策、経験・採用を増やす段階の施策、採用・愛用を増やす段階の施策、といったブランド育成シナリオもきちんと保持しつづけなくてはならない。